-

Posts recentes

Arquivos

Territórios Comuns

Um bem precioso, entrevista com Beatriz Preciado

(Entrevista com Beatriz Preciado, feita por Nancy Garín e publicada no jornal Página/12, Argentina, em 18/02/2010. Tradução: Boca do Mangue)

Autora incontrolável, ativista política, irônica, direta e didática, ainda que fale de questões que todavia têm forte resistência no senso comum e no discurso dos meios de comunicação. Chama-se Beatriz Preciado, é espanhola, formou-se nos Estados Unidos e vive na França, mas o lugar de pertencimento tanto quanto o gênero são espaços muito difusos e mutantes em sua vida. Vê-la, ouvi-la falar, quase tanto quanto ler seus livros, já é por si só um espetáculo de iluminação. Para quem não a conhece, basta digitar seu nome no Youtube e se pode ver entrevistas e conferências ao longo dos anos com suas correspondentes mudanças físicas e teóricas. Para quem não a leu, aparecem ao longo dessa nota os três títulos que a tem colocado no topo do pensamento queer. Textos densos e teóricos, é certo, porém que, por sua vez, gentilmente permitem o acesso de leitores não especializados. Essa filósofa, difícil de classificar porque ela mesma vive se desmarcando, aos 20 anos andava raspada pelas ruas de Paris, esperando que suas perguntas e entusiasmos fossem atendidos nada menos que pelo professor estrela Jacques Derrida, que finalmente lhe abriu as portas e a cabeça também. Agora, com seus 41anos brilha o elegante bigode que as injeções de hormônios e sua prática experimental com o próprio corpo lhe legaram. Ao longo dessa entrevista se nomeará a si mesma no masculino, como vem fazendo-o faz tempo, desde que renegou às categorias de mulher, lésbica e transexual para se definir. Nessa espécie de visita guiada por sua rota acadêmica que vai desde sua educação com os jesuítas em Burgos até a constituição desse casal explosivo que forma com a francesa, ex-prostituta e escritora, Virgine Despentes. “Eu tive um exílio frente ao feminino, depois à sexualidade lésbica e tive também um exílio frente à realidade transexual”.

Na origem, foi o vibrador

Primeiro foi seu livro Manifiesto contrasexual, que apareceu em 2002 e que ela mesma definiu em seu momento como “um elogio do ânus porque é o único órgão sexual universal”. Esse livro foi isso e muito mais, um golpe duro e potente como um vibrador contra o olhar que entende como normal tudo o que provenha da divisão em dois sexos e do modelo heterossexual. Esse Manifiesto, que a projetou ao mais alto da academia, era uma crítica ácida, uma desconstrução, para usar palavras de seu mestre Derrida, da naturalização do sexo e do sistema de gênero com o objetivo de “construir uma sociedade de equivalência”, de “sujeitos falantes” que estabelecerão relações sexuais de forma contratual. Ela propõe ali a formulação de um contrato sexual levando o sexo a esse terreno dos intercâmbios prévios e formais. E propõe, como conseqüência, considerar como uma violação todas aquelas práticas sexuais que se realizem sem a assinatura desse contrato. Esse gesto deixa de lado a superestimada espontaneidade ou naturalidade (animalidade?) por um contrato racional. Preciado, além de correr o sexo dos lugares que costumava freqüentar, naquele livro defende uma sexualização da totalidade do corpo, enquanto elabora uma teoria e uma prática das tecnologias do sexo onde a figura do vibrador ou prótese produtora do prazer não só desempenha um papel protagônico como é desmistificado já que, como ela mesma expressa, esse objeto de plástico “não imita o penis mas o substitui e o supera em sua excelência sexual”.

Nascida em Burgos, em 1970, estudou filosofia e bioética com os jesuítas, em Madrid, para continuar seu percurso da mão de grandes pensadores como Derrida, Agnes Heller, na Universidade New School for Social Research de Nova York. Realizou estudos sobre Teoria da Arquitetura na Universidade de Princeton, de onde saíram as primeiras linhas de Pornotopia, sua última publicação premiada pela editora Anagrama na linha de ensaio. Desde meados dos anos 90, vive em Paris, dá aulas no departamento de “Técnicas do corpo”, de París VIII, onde trabalha sobre teoria do gênero e história da performance.

É famosa sua parceria e seu relacionamento com a também ativista e escritora francesa Virginie Despentes, que este ano foi premiada pela crítica pelo seu livro Apocalypse bébé, onde partilha não só sua cotidianidade como sua paixão pela escritura e múltiplos projetos entre a pedagogia, o cinema ou simplesmente viver.

– Burgos, ao norte da Espanha, não parece ser o melhor lugar para uma decolagem queer. O que e onde você estudou? Como foi o seu início?

– Durante muito tempo fui como um receptor passivo do sistema educativo. De vários sistemas educativos distintos, começando pelo sistema educativo espanhol. Porque nos anos 70, na Espanha e numa cidade como Burgos, minha educação não pôde ser outra coisa que conservadora em todos os sentidos. Logo fui estudar filosofia com os jesuítas, que me pareceram conservadores mas na verdade não o eram. A escola de filosofia da universidade central era mais conservadora que os jesuítas, que estavam em plena revolução da Teologia da Libertação liderada em Barcelona pelo teólogo Jon Sobrino, de quem hoje seus trabalhos sobre cristologia, eclesiologia e espiritualidade da libertação não têm permissão para ser ensinado em escolas católicas. Enfim, os primeiros momentos de intensidade política, nessa época, eu os vivi com os jesuítas. Claro, não se estava lendo filosofia pós-estruturalista nem Foucault, nem nada disso mas já estávamos vendo Spinoza e Marx.

– E a relação entre filosofia e ação que percorre toda sua vida e obra, é um legado do feminismo?

– Para mim, a filosofia nunca foi apenas uma prática teórica mas uma prática social e não é algo que aprendi com o feminismo. O feminismo de Madrid, nessa época, era um feminismo ilustrado, branco, heterossexual, muito mais conservador do que hoje em dia. Era-me impossível me aproximar para trabalhar ali como lésbica, questão com a qual já me identificava desde menina.

– Por que você deixou a Espanha?

– Dei-me conta de que não podia seguir numa situação de curto-circuito total e a única coisa que pensei foi “devo sair daqui”. Desde muito pequena nunca me identifiquei com um lugar ou país. Minha relação com o fora sempre teve a ver com a possibilidade de encontrar outro mundo. Então, solicitei uma bolsa Fulbright e fui para os Estados Unidos.

– Como foi esse encontro com a sociedade estadounidense em plena década dos 90, com pensadores como Agnes Heller e personagens do âmbito da militância como Jackie Alexander?

– Chegar aos Estados Unidos foi como começar do zero. Ali me encontrei em plena situação de proliferação dos estudos queer e uma expansão dos discursos extraordinária. Cheguei num momento em que as mudanças eram constantes: um dia te inscrevias nos Women’s Study, no outro dia o Women’s Study era Gay Study e, no dia seguinte, se chamava Queer Study, três dias depois o cartaz dizia: Postcolonialista. Refiro-me a esses anos posteriores às políticas da AIDS e da crítica às “políticas de identidade”. Então, todos os grupos políticos em Nova York estavam muito expostos. É um momento quase de duelo da política.

Eu, no início, fui ao departamento de Filosofia. Foi ali onde conheci Derrida e Agnes Heller.

– Além do estudo, imagino que aquilo seria um viveiro de experiências.

– Bom, de inicio fui à Rua 13 onde está o centro gay e lésbico de Nova York. Então eu era gay e lésbica. Fui ali para pegar todos os seminários com Derrida, Agnes Heller e conferências de Judith Butler, em pessoa. Porque, claro, a figura ali, realmente importante, era Butler. Para mim é uma pessoa fantástica. Uma bruxa branca do feminismo negro. De alguma maneira foi em suas aulas e conferências que me dei conta de que o que eu faria tinha um nome muito claro: Filosofia Política Feminista Pós-Colonial. Meti-me numa oficina de Sadomasoquismo lésbico, onde me encontrei com minhas colegas alemãs. Durante o dia nos juntávamos, líamos e discutíamos “Hegel na África” e, à noite, eu ia às oficinas de Sadomasoquismo.

Ali me dediquei, pela primeira vez, a medir o tamanho dos chicotes, começando realmente a partilhar e a converter-me em um conhecedor das técnicas e de toda uma série de práticas. Para mim, que era relativamente jovem nesse momento, tudo isso devia ser feito com uma devoção absoluta.

Vivia num delírio constante. Por um lado lendo Derrida, por outro com a teoria queer e, por outro, as oficinas Drag King, que seguia sem sequer perceber que a cultura drag king estava emergindo. Some broncas tremendas entre as feministas radicais pelo que nós estávamos vendo nas oficinas.

– Como nasce o seu primeiro livro, Manifiesto contrasexual e como a figura protagônica do vibrador fez seu ingresso ali?

– Comecei a trabalha muito jovem, de minhas primeiras aulas aos 19 anos na escola de medicina na cátedra de Bioética, com questões que para mim ainda não estavam muito elaboradas porque ainda estava num marco relativamente cristão. Nesse momento comecei a trabalhar sobre o transplante de órgãos e a escrever sobre o transplante de seio. Dali, sairá o que mais adiante será o Manifiesto contrasexual. Ali, refletia sobre a possibilidade de transplante de órgãos sexuais e da produção de hormônios sexuais que não existem. Um delírio que não tem nada a ver com o que estava vendo na faculdade nesse momento.

– Manifiesto parece ter o selo Derrida no que se refere à desconstrução das práticas sexuais.

– Na realidade, é um texto que escrevi para Derrida. Trabalhando com ele sobre Santo Agostinho e sobre o que, falando com ele, poderia se descrever como um problema de transexualidade em Santo Agostinho, sua conversão como transexualidade. Derrida, nesse momento, nos Estados Unidos era uma espécie de estrela de rock. Eu estava com a minha cabeça raspada e minha pasta, esperando dia a dia diante de sua porta para lhe dizer… por favor senhor… blabla. Até que efetivamente um dia ele me diz: “Bom, o que você quer”. Estando na França, aparece a possibilidade de fazer um curso de Teoria da Arquitetura. Derrida, que é um louco, me levou a isso.

– O que tem a ver a sexualidade com a arquitetura?

– Eu estava estudando sobre a corporalidade e mais especificamente a história das tecnologias, pensar o corpo, o gênero como tecnologia. Derrida me manda a Princeton, ao departamento de Teoria da Arquitetura, não pela arquitetura em si mesma mas para pensar mais além da construção. Esse passo que parece muito louco é fundamental em minha trajetória. Pensemos que todo o discurso feminista estava montado em torno de toda essa espécie de cântico da “construção social e cultural da diferença sexual”. Quando chego ao departamento de arquitetura, os arquitetos, cada vez que falo de gênero como construção sociocultural, me perguntam a que tipo de construção me refiro. O que é lógico, pois é próprio da linguagem da arquitetura, não? A partir disso me ponho a pensar que talvez seja possível que tenha que me dedicar a fazer uma história mais específica das técnicas de construção de gênero. Qual é a relação mais clara entre arquitetura e sexualidade como um conjunto de técnicas de construção. Por isso me dediquei a prestar atenção às próteses sexuais, especificamente os vibradores. Interessam-me porque de alguma maneira são como órgãos indefiníveis, em termos de Derrida. Não são propriamente órgãos, mas tampouco são objetos. Pego técnicas muito precisas dos historiadores da arquitetura para fazer a história do vibrador, como parte da história das tecnologias da sexualidade.

– Como reagiram tuas companheiras feministas?

Na história do feminismo, o surgimento dos vibradores constituiu toda uma polêmica, sempre foram vistos como a “redenção do sexo masculino” que ao final oprime etc, etc. E a verdade é que não era assim nas práticas que eu tive em minha vida.

– As versões do mesmo livro não são iguais em cada idioma no qual foi traduzido.

O Manifiesto é um texto multilíngüe e que não é igual, não é o mesmo em cada versão. Aqui se agrega um elemento a mais para mim que é constitutivo: pensar também essa sexualidade em relação com o exílio. O não território ou a multiplicidade de territórios possíveis ou a tradução como modo especifico de comunicação e o exílio como possibilidade sexual.

– Teu último livro, Pornotopia, também pega elementos da arquitetura mas esta vez associadads com as publicações pornográficas.

Sim, esse livro nasce da análise da revista Playboy dentro do marco das tecnologias do sexo, já que a pornografia é uma tecnologia visual. Aí me dou conta de que as revistas publicadas entre 1954 e 1965 reproduzem sempre o mesmo plano arquitetônico, estão dedicadas à produção desse novo espaço de solteiro, um âmbito desenhado para o prazer masculino.

***

Beatriz Preciado consegue driblar toda classificação desde a roupa que usa até o modo como fala e a sensualidade que emana. Parece de volta de tudo e, por sua vez sempre, buscando. Cada vez que se lhe pergunta por aquela experiência com a testoterona, que segue consumindo em pequenas doses, responde sem se incomodar com a insistência com que reaparece em cada entrevista: “Não, não o fiz para me converter em homem. Aquela intoxicação voluntária sem protocolo médico significou que meu gênero não pertence nem a minha família, nem ao Estado nem à indústria farmacêutica. Foi uma experiência política.”

– Se você tivesse que escolher, o que destacaria como memorável desses dias de consumo de hormônios, de experimentação mutante? Dito de outro modo, que sentia?

É uma droga que me deixa lúcido, enérgico e desperto. Posso comparar com o que senti na primeira noite que fiz amor com uma garota. Por que será que esses aspectos são considerados atributos masculinos?

Uma revolução contra as explicações?

“Jamais a espécie humana mudará de natureza; ela é abestalhada pelas explicações, é um fato. E esse fato é tão velho quanto o mundo. Um pequeno povoado, aqui e acolá, se sublevará de tempos em tempos contra as explicações. Quando, de aperfeiçoamento em aperfeiçoamento, estiverem, visivelmente, muito abestalhados, se formará nesse povoado uma centro-direita e uma centro-esquerda. A verdadeira direita sustentará os mestres explicadores; a extrema esquerda gritará pela emancipação intelectual , mas os centros, flutuando continuamente entre os extremos, manterão a estabilidade do equilíbrio. Mudar-se-á o nome dos explicadores, se fará uma nova escola normal, que será desfeita, e essas frágeis oscilações continuarão animando o cenário e entretendo os espectadores; eles crêem que o pêndulo é livre em seus movimentos e não vêem que está atado a um ponto fixo. Desde sempre têm existido essas pequenas revoltas contra as explicações; mas uma revolução contra as explicações, jamais.”

Joseph Jacotot

Quer conhecer melhor o pensamento de Joseph Jacotot? Veja:

”A empresa é global, a chantagem é local”. O caso Fiat. Entrevista especial com Gigi Roggero

A Fiat está em crise na Itália. O ambiente de trabalho e a forma como os patrões vêm tratando os trabalhadores e trabalhadoras geraram uma disputa intensa, mas pouco divulgada no Brasil. A IHU On-Line entrevistou por email o sociólogo do trabalho italiano Gigi Roggero. “A empresa é global, a chantagem é local”, descreveu ele. Na entrevista, Roggero explica qual é o centro dessa crise e aponta os desafios que os trabalhadores da montadora de carros estão enfrentando. “Os patrões impõem aos operários uma chantagem: pegar ou largar. Ou aceitam trabalhar sem direitos, renunciando à possibilidade do conflito, ao sindicato ou a qualquer forma de organização que não seja aquela controlada pelo patrão, ou a Fiat desloca a produção para outro lugar e eles perdem seu trabalho”.

Gigi Roggero é formado em História Contemporânea pela Università degli Studi di Torino. É coautor de Futuro Anteriore. Dai “Quaderni Rossi” ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo italiano (Roma: DeriveApprodi, 2002). Trabalha no campo da pesquisa social. É doutorando no Departamento de Sociologia e Ciência Política da Università della Calabria. A entrevista é do portal do Instituto Humanitas/UNISINOS: IHU ONLINE, publicada em 16/02/2010.

Confira a entrevista.

IHU On-Line – No Brasil, o caso Fiat-Mirafiori recebeu pequena cobertura midiática. Para nossos leitores brasileiros, poderia sumariar analiticamente, do seu ponto de vista, o que aconteceu em Mirafiori? Qual foi o desafio para os trabalhadores da Fiat?

Gigi Roggero – A situação pode ser resumida de modo simples: Os patrões impõem aos operários uma chantagem: pegar ou largar. Ou aceitam trabalhar sem direitos, renunciando à possibilidade do conflito, ao sindicato ou a qualquer forma de organização que não seja aquela controlada pelo patrão, ou a Fiat desloca a produção para outro lugar e eles perdem seu trabalho. A Fiat de Pomigliano e os termos do desafio são semelhantes: aumento dos ritmos e do horário de trabalho, completa discricionariedade da empresa na gestão dos turnos e na exigência dos extraordinários, redução das pausas, criminalização das doenças e do absenteísmo. Obviamente, tudo isso ante um salário que já está bloqueado há muitos anos. Os sindicatos que não subscrevem a “proposta” são automaticamente excluídos da fábrica, também no caso da Fiom (a categoria mais radical da CGIL, o sindicato confederado que provém da tradição comunista) e que é o maior sindicato operário. O preâmbulo do assim dito “acordo” de Mirafiori, que outra coisa não é senão um ‘Diktat’, é exemplificativo: de modo detalhado são indicadas as obrigações dos trabalhadores, com graves ameaças para qualquer possível transgressão; em troca, a empresa assume genéricos e nebulosos empenhos para o reinício da produção em Mirafiori, apresentando um plano industrial tão mísero e magro a ponto de ser duramente criticado até pelos think tank dos industrialistas italianos.

Para impor os termos de seu Diktat, Marchionne – o administrador delegado do Grupo Fiat – rompeu com o contrato nacional, até com os débeis, acomodatícios e contestados contratos nacionais firmados entre a Confindustria (a associação dos patrões) e os sindicatos confederados nos anos 1990 (não só a CISL e a UIL, provenientes respectivamente da tradição democrata-cristã e socialista, mas também a CGIL). Era esta a desastrosa estação da política reparadora que sancionou o desmantelamento dos direitos dos trabalhadores. Para desvincular-se dos empenhos do contrato nacional, Marchionne fundou uma new company, Fábrica Itália, saindo formalmente da Confindustria. Muitos críticos disseram: volta-se às condições do século dezenove. Não creio que seja exato: o modelo Marchionne é amaldiçoadamente contemporâneo por ao menos dois motivos. Em primeiro lugar, porque no fundo Marchionne diz uma coisa muito simples, de modo descarado, brutal e sem mediações: eu vou para onde me convém mais, isto é, onde a força de trabalho custa menos e se submete mais.

“A empresa é global, a chantagem é local”

A empresa é global, a chantagem é local. Por que os patrões deveriam preocupar-se pelas vidas dos operários se não são constrangidos a isso pela força? Em segundo lugar, Marchionne indica claramente o plano do desafio: os trabalhadores não são reconhecidos como sujeitos coletivos, mas somente como indivíduos. E cada indivíduo deve reconhecer pessoalmente os próprios vínculos de solidariedade com a própria empresa, ou, de outra forma, renunciar à própria fonte de sustento. Aqui está o paradoxo, ou melhor, o desafio: no momento em que a empresa escolhe qualquer vínculo ou pacto com os trabalhadores, tenta-se impor aos trabalhadores um critério de fidelidade em relação à empresa. Em suma, os traços semisservis e de nua brutalidade do trabalhão não são, de fato, contrários ao desenvolvimento do capitalismo, mas são, ao invés, uma de suas declinações. O capitalismo contemporâneo espalma ante nossos olhos o inteiro espectro das formas do trabalho e da exploração.

Mas também os desafios, afirma a doutrina Marchionne, podem e até devem ser legitimados democraticamente: é este o sentido do referendo imposto pela administração, primeiro em Pomigliano e depois em Mirafiori. Em ambos os casos, diretoria Fiat, governo, oposição e mídia auguravam e prognosticavam uma afirmação plebiscitária do acordo. A pistola apontada à cabeça de quem deve votar entre se vai renunciar ao próprio salário ou aos próprios direitos desvela a verdade da democracia real. A partir do seu ponto externo pode-se ver com clareza o todo. Não obstante isso, em Pomigliano os votos contrários ao acordo – isto é, de quem decidiu não dobrar-se ao custo de perder o próprio salário – foram de quase 40%. Em Mirafiori, eles chegaram aos 46%, e realmente venceram entre os operários: o referendum, de fato, só passou graças ao voto dos chefetes e dos empregados (que não devem sofrer o terrível endurecimento das condições de trabalho, mas que no breve meio-período se dedicam inteiramente à volatilidade chantagista da empresa).

IHU On-Line – Em sua opinião, por que os trabalhadores se renderam? Foi realmente o medo de fechar a planta? E por que a sociedade civil silenciou ante a ameaça aos direitos dos trabalhadores?

Gigi Roggero – Não direi propriamente que os trabalhadores cederam. Pelo contrário, os resultados dos referendos de Pomigliano e de Mirafiori constituem uma extraordinária expressão da dignidade operária. Tenha-se também em conta a particular composição de Mirafiori: permanecem 5.600 operários (menos de um décimo em relação aos anos 1960 e 1970), com idade média antes alta (em torno dos 48 anos), passados através de trinta anos de desnatações e represálias patronais após a derrota de 1980. A composição operária e os quadros sindicais mais combativos não estão por certo em Mirafiori, e isto o patrão sabe muito bem: não é por acaso que ele procure golpear precisamente ali. A estes poucos milhares de operários exaustos e derrotados é apontada uma pistola na cabeça, ameaçando-os de “escolher” ente a perda do próprio mísero salário, com a impossibilidade de recolocar-se no mercado de trabalho, ou então trabalhar em condições semisservis. Tudo isso torna o resultado do referendum ainda mais importante. Tenha-se presente que o único sindicato a dizer não ao acordo é a FIOM, enquanto FIM e UILM (os sindicatos metal-mecânicos respectivamente da CISL e UIL) imediatamente subscreveram, além da UGL (um sindicato de direita) e FISMIC (um sindicato amarelo, isto é, patronal).

“Nos próximos meses crescerão

as formas de resistência operária

que se expressam de modo pouco visível,

mas com grande eficácia,

sobretudo na sabotagem da produção”

Não só: eu penso que essa partida não se fecha com o referendo. Ao contrário, penso que esteja começando agora. Nas semanas precedentes, o voto de vários dirigentes da FIOM, em confrontos televisivos com dirigentes da Fiat e da Confindustria, disseram algo de extremo interesse: vocês se iludem se pensam que somos nós que organizamos as greves e as lutas dentro das fábricas; o conflito fazem-no os operários organizando-se por conta própria; são eles que bloqueiam a esteira e param a produção, nós não controlamos realmente nada. Consequentemente, dizem os dirigentes do sindicato aos patrões que um acordo deste tipo torna a fábrica ingovernável para a administração fazendária e também para os sindicatos. Penso, pois, que nos próximos meses crescerão as formas de resistência operária que se expressam de modo pouco visível, mas com grande eficácia, sobretudo na sabotagem da produção. É aqui, e não no resultado do referendum-desafio, que se mensura o conflito entre Marchionne e os operários da Fiat. Mensura-se, porém, não no terreno imposto por Marchionne, mas naquele escolhido pelos operários. É a passagem da guerra à guerrilha.

Voltemos à segunda parte da pergunta. É verdade, o governo está com Marchionne, o Partido Democrático (nascido da fusão de uma parte da ex-Democracia Cristã e de uma parte do ex-Partido Comunista) está com Marchionne e, com poucas exceções a mídia – também aquela de esquerda e antiberlusconiana, como o cotidiano “Repubblica” –, está com Marchionne: os operários devem sacrificar-se por um presumido interesse geral e, portanto, não lhes é reconhecida nenhuma legitimidade à resistência. Mas, aqui é preciso entender-se: a sociedade civil enquanto tal está sempre do lado dos patrões, porque são a figura política da sociedade burguesa. O problema é romper a unidade abstrata da sociedade civil para fazer emergir o conflito. Não o povo, mas o conflito de classe. Isso ocorreu na Itália nos últimos meses.

O extraordinário movimento dos estudantes secundaristas e universitários contra os cortes e projetos de reforma do ministro da instrução Gelmini, individuou imediatamente a unificação com as lutas dos operários e dos outros setores do trabalho como terreno estratégico de desenvolvimento do conflito. Atenção, porém: não se trata da reproposição do velho lema “estudantes e operários unidos na luta”, nem de mera solidariedade. É, ao invés, um processo de subjetivação de classe e, portanto, multitudinário. Os estudantes, de fato, assumiram as reformas de Gelmini como um casus belli, não por certo como objetivo central: eles se percebem não mais como estudantes em sentido clássico, mas imediatamente como trabalhadores, e como trabalhadores precários. Não se trata da revolta geracional,como a mídia a quer fazer passar: trata-se de uma geração em termos materialistas e não meramente sociológicos, isto é, os trabalhadores que vêem o bloqueio definitivo da mobilidade social, a precariedade e a desclassificação como condições permanentes e, por isso, assumem um caráter paradigmático.

A questão não é a defesa da universidade pública, mas a construção de uma nova universidade e a reapropriação da riqueza social. O conflito se constrói desde 2008 em torno a quem deve pagar a crise. Está aqui a grande potência de generalização que as lutas estudantis assumem. Neste quadro, o ‘não’ operário em Pomigliano teve grande importância – pelo menos do ponto de vista simbólico – para o quente outono dos estudantes-trabalhadores precários. E, sem o movimento dos estudantes-trabalhadores precários provavelmente não teriam existido as condições de possibilidade para a recusa operária de Mirafiori. Em torno a esta questão intercategorial das lutas durante a crise estão se produzindo processos organizatórios e de recomposição. Recomposição é sempre ruptura da abstrata unidade do povo e da sociedade civil, é emergência de uma subjetividade e sua força respectiva. E hoje dizer recomposição significa, imediatamente, organização do comunitário.

IHU On-Line – A saída dos empregados da planta Fiat em Mirafiori, aceitando o desafio dos direitos e empreendimentos trabalhistas, aponta para um novo paradigma nas relações trabalhistas na Itália e mesmo na Europa?

Gigi Roggero – Marchionne tem a pretensão de impor um desafio: com ele, declarou, começa a era “depois de Cristo” e quem se lhe opõe vive na era “antes de Cristo”. É a louca pretensão dos patrões, um delírio de onipotência que é diretamente proporcional à crise sistêmica do capitalismo. Não se dão conta que a mobilidade e infidelidade da empresa outra coisa não é senão o espelho da mobilidade e da infidelidade do trabalho vivo. O desafio pode impor-se temporariamente em nível local, mas somente num breve período. Em suma, enquanto a crise já não se torna mais somente um elemento cíclico, mas condição permanente do capitalismo, o no future é hoje o lema dos capitalistas. “Depois de Cristo” significa, então, ausência de horizontes para o capitalismo e crescimento da violência dos capitalistas.

“É a louca pretensão dos patrões,

um delírio de onipotência

que é diretamente proporcional

à crise sistêmica do capitalismo”

Seria tudo isso: o retorno ao neoliberalismo como nos tem sido apresentado pelos teóricos do assim dito “pensamento único”. Tomemos precisamente o caso da Fiat: trata-se de uma empresa privada que historicamente foi subvencionada e sustentada pelo dinheiro público. Hoje, no momento em que a Fiat se torna Fiat-Chrysler, na qual o problema de Marchionne e sócios é deslocar para onde a força-trabalho custe e resista menos, o fetiche da italianidade da empresa serve como justificação da reprodução de seu papel parasitário: o público continua a verter nos caixas do privado os fundos que servem para fazer lucros, para deslocar, para comprar os 51% da Chrysler e cobrir os buracos da contínua falência dos planos industriais. Então, dizer modelo Marchionne significa dizer também, aqui como alhures, minguar a ideia do público como alternativa ou resistência ao privado.

De resto, o modelo Marchionne não diz respeito somente à Fiat ou ao trabalho de fábrica. Tome-se, como exemplo, a universidade na Itália: estamos ante aquela que podemos definir uma verdadeira e própria estratégia de cessação do sistema formativo e da pesquisa. Com que objetivo? Recolocar o papel da Itália dentro do mercado global, fazendo dela uma subárea com ambições redimensionadas e em condições de competir – ao custo de uma força de trabalho desqualificada ou paga como tal (como no caso dos migrantes) – intensificando a produção especializada em segmentos particulares do conjunto transnacional e reservando-se algumas pontas ou marcas da assim dita “excelência” (da slow food à Ferrari), com escasso investimento em inovação e pesquisa. Com uma cartada: corte dos fundos para formação e generalização do modelo Pomigliano-Mirafiori.

Tenha-se em conta que o modelo Pomigliano-Mirafiori não entrou em vigor após o referendum, mas é a condição dos precários há bastante tempo: ausência dos direitos conquistados pelo movimento operário, ausência do contrato nacional, ausência da possibilidade de uma greve e assim por diante. Trata-se, todavia, de um processo assinalado por forte ambivalência: a dos patrões (a precariedade) outra coisa não é que a resposta à autonomia e à flexibilidade de parte afirmada nas lutas e na recusa do trabalho a partir dos anos 1960. Não se trata, pois, de restabelecer as receitas do passado, mas de construir um novo welfare à altura da subjetividade e composição do trabalho vivo contemporâneo. Entretanto, ao ataque à Fiom não se pode responder reafirmando simplesmente o direito à representação sindical, porque precisamente as novas figuras do trabalho vivo são irrepresentáveis segundo os modelos tradicionais. É aqui que se situa o plano do desafio.

IHU On-Line – A Itália sempre foi conhecida por seu forte movimento trabalhista. O que significa a derrota do movimento laboral em Mirafiori?

Gigi Roggero – Esclareçamos: a derrota não ocorreu agora, a derrota do movimento operário em Mirafiori tem a data de 1980. Agora a Fiom está opondo uma importante resistência, mas encontra-se simultaneamente ante o problema de ir contra si mesma. É claro, e certamente não a partir de hoje, que a fábrica (entendida como simples lugar físico de concentração operária e produtiva) não é mais o espaço político central das lutas. A partir dos anos 1970, a fábrica se espalmou sobre o território circundante e se tornou social. E, acima de tudo, emergiram novas figuras de trabalho. Se considerarmos os conflitos operários dos últimos anos, veremos um protagonismo de sujeitos que não correspondem mais aos ciclos da luta operária do passado, tendo muito a ver com os comportamentos dos estudantes e dos precários. É exatamente aqui que se situa o plano do desafio político: consegue o sindicato abrir-se às novas figuras do trabalho, pondo à disposição as próprias estruturas, fazendo-se lugar de construção dos conflitos e da autonomia do trabalho vivo?

IHU On-Line – O movimento unitário é capaz de entender a essência da crise do capitalismo industrial e o tipo de trabalhador que emerge desta crise? Qual é seu papel no mundo atual?

Gigi Roggero – Com respeito ao desafio de Marchionne, frequentemente se ouve dizer: querem impor a americanização dos sindicatos italianos. Como em muitas ocasiões em que na esquerda se fala de americanização, tenho a impressão que não se perceba o ponto político e se prefira refugiar-se em discutíveis esquemas de tipo ideal e um tanto caricatural. No caso específico, dá-se do sindicato americano a imagem de uma estrutura nacionalista, corporativa, corrupta. Há nisso indubitáveis elementos de verdade, é óbvio, mas não se considera sua peculiar ambivalência. A partir dos anos 1980, os corruptos sindicatos americanos entenderam que, ante a crise estrutural (que é uma crise que não se refere somente a eles, mas se encaixa precisamente na forma-sindicato dentro das transformações produtivas e do trabalho em plano global), eles se encontraram ante a escolha: ou morrer, ou abrir à base as próprias estruturas. Mesmo entre mil contradições, incertezas, contraimpulsos e evidente oportunismo, escolheram a segunda opção. Opção que, seja dito, é interna à tradição sindical americana, menos forte e centralizada do que na Itália, e precisamente por isso mais permeável à utilização operária da local union. De outra forma, como teriam sido possíveis extraordinárias experiências de organização e protagonismo da força-trabalho migrante, como aquela de Justice for Janitors? Ou então se pense na utilização de sindicatos como o United Auto Workers, da parte dos coletivos autônomos dos graduate students em sua luta contra a corporate university.

O risco que, às vezes, se entrevê nas palavras de alguns dirigentes (somente alguns, seja dito) da Fiom, cuja resistência, repito, é realmente importante e a manter de todos os modos, é uma nostalgia. Não só a nostalgia pelas lutas operárias no capitalismo industrial, mas, talvez até mesmo a nostalgia pelos patrões do capitalismo industrial que reconheciam o sindicato e, tudo somado, eram mais unânimes. O risco é, pois, aquele de uma crítica puramente moral e, portanto, não materialista a Marchionne. Os patrões não são nem bons nem maus, são patrões. Tem sido a luta de classes que os civilizou. Tem sido o medo a impor-lhes limites. Têm sido as revoluções de outubro e os conflitos operários a impor o welfare. Os direitos não são irreversíveis, mas fruto de uma relação de forças.

“Os patrões não são nem bons nem maus, são patrões.

Tem sido a luta de classes que os civilizou”

Agora, para estar à altura deste desafio, o sindicato deve pôr-se à disposição da autonomia do trabalho vivo e dos seus processos de organização. Deve tornar-se um lugar político e um dos espaços no qual se produz recomposição intercategorial. Por exemplo: como se repensa a greve no momento em que sua forma clássica corre o risco de ser inadequada nas formas da produção contemporânea, em que tempos de trabalho e tempos de vida se confundem, em que os limites entre lugar de trabalho e lugares do “tempo livre” se tornam incertos, em que a metrópole se torna aquilo que uma vez era a fábrica?

As lutas dos últimos anos, na Itália como alhures, têm dado indicações importantes através dos blocos metropolitanos da comunicação, dos escambos, da circulação das mercadorias. Em suma, como se volta a fazer mal aos patrões, “bons” ou “maus” que sejam? Estas, e não uma genérica americanização, são as questões e os problemas ante aos quais o sindicato se encontra para subtrair-se ao desafio de Marchionne entre ser reduzido à marginalidade ou tornar-se sob todos os efeitos um sindicato amarelo. Talvez os movimentos dos estudantes, dos precários, dos operários deveriam começar a ocupar as câmeras do trabalho para fazer delas lugares comuns de organização dentro da metrópole produtiva.

IHU On-Line – A crise em Mirafiori também pode ser interpretada como crise do capitalismo industrial ou como transição ao um capitalismo pós-fordista? O que caracteriza este novo capitalismo e quais são suas implicações para o mundo do trabalho?

Gigi Roggero – Falar de capitalismo cognitivo não significa sustentar o exaurimento do trabalho manual, ou contrapor o trabalho assim dito imaterial ao material. Significa, ao invés, indagar a centralidade dos saberes no novo paradigma de acumulação e nas formas do trabalho. A cognitivização é, para usar as palavras de Marx, “uma iluminação geral na qual todas as outras cores são imersas e a que as modifica em sua particularidade […] [a] atmosfera particular que determina o peso de tudo quanto ela envolve”. Não devemos interpretar o capitalismo cognitivo como um novo estágio, progressivo, do desenvolvimento histórico: realmente não; o capitalismo se nutre e compõe de diferentes formas do trabalho e da produção, “iluminadas” por paradigmas específicos de acumulação. É um modo de produção que traduz continuamente a heterogeneidade da unidade do valor.

Retornemos ao exemplo que eu fazia da universidade na Itália. O desinvestimento na assim dita “economia do conhecimento” estaria talvez em contratendência em relação à centralidade dos saberes no paradigma de acumulação? Quem a pensa assim tem evidentemente uma imagem linear e progressiva do capitalismo cognitivo, em nada correspondente à realidade. Dizer cognitivação significa, acima de tudo, dizer cognitivação do proveito e da medida, das hierarquias de classe e da divisão do trabalho.

O que há de objetivamente belo e progressivo nos saberes? Nada; eles são um campo de batalha que é hoje central nas relações de produção. Então, se aquilo que eu dizia antes a propósito do modelo Marchionne e a estratégia de cessação da universidade na Itália é verdade, nenhum reformismo ou new deal é possível. Em outros termos: são ilusórias as posições de quem (em campo neoliberal ou em alguns setores radicais) pensa que o problema seja o de investir em formação e pesquisa para sair da crise do capitalismo cognitivo. O que não se entende é que o capitalismo cognitivo é uma crise em cujo interior se redesenham continuamente hierarquias e diferenciações das formas de exploração. Para transformar a universidade, reapropriar-se da riqueza social ou organizar o município é preciso desafiar Marchionne. Esta deve ser a base de uma crítica objetiva, materialista, e não moral a Marchionne.

IHU On-Line – Por que as categorias interpretativas da sociedade industrial são insuficientes para entender a mutação do capital em curso, especialmente no caso Mirafiori?

Gigi Roggero – Pode-se imaginar, em Turim e Detroit, o que sucede na fábrica, a não ser conectando-o com a renda imobiliária e com o plano de desenvolvimento da metrópole pós-industrial? Pode-se compreender o modelo Marchionne sem o modelo de captura do capitalismo cognitivo? Evidentemente não. Assim como não se pode entender o modelo Marchionne se ele não for inserido dentro dos novos espaços e tempos globais da relação de classe, e se não for enquadrado dentro dos processos de financiarização. É nos mercados financeiros que a Fiat-Chrysler “mensura” os resultados do próprio projeto. Muitos observadores, também da parte burguesa, dizem de maneira dura: Marchionne não tem nenhum plano industrial. É absolutamente verdade, mas isso não é suficiente. A pergunta é: e se não fosse o plano industrial o objetivo principal de Marchionne? E, se para o manager do capitalismo no future o problema não fosse a organização da produção a longo prazo, mas embolsar o que é possível no imediato? A renda, e não o lucro?

“Pode-se compreender o modelo Marchionne sem o modelo de captura do capitalismo cognitivo?”

Indagar estes aspectos não é questão de mera especulação teórica, mas tem imediatas implicações políticas. Por exemplo, o problema não é se os patrões, em lugar dos Suv (os veículos utilitários) produzem máquinas ecológicas. O problema são os patrões. Num encontro público do passado outono disse-o em termos eficazes um operário de uma indústria metal-mecânica emiliana: “O que muda para nós operários o fato de que nossas fábricas sejam reconvertidas na produção ecológica, se depois devemos trabalhar com os ritmos e os salários de hoje? Não é possível falar de ambiente, se antes não se fala de exploração”. Eis o ponto. O coletivo não é a autogestão das fábricas ou a participação nos planos dos patrões, mas a luta contra a exploração e a construção de uma nova relação social além da dialética entre público e privado. É a reapropriação da riqueza social da parte da multidão e uma decisão coletiva sobre a produção, e não sobre a ordem de importância das mercadorias na hierarquia capitalista.

IHU On-Line – Você afirmou que a financiarização é constitutiva dos novos processos de produção laboral. Poderia explicar um pouco mais esta ideia?

Gigi Roggero – Parece-me já o ter acenado, pelo menos esquematicamente, no que se refere ao lado da empresa. Mas, vejamos a questão do ponto de vista do trabalho. Nas entrevistas aos operários em integração de caixa ou submetidos à chantagem Marchionne, a primeira questão que vem à tona não é a defesa do posto de trabalho, mas o problema do aluguel ou da prestação a pagar pela casa ou para mandar os filhos à universidade, ou então o endividamento com os cartões de crédito ou o fundo de pensão a construir. Segundo dados recentes de uma pesquisa da Bankitalia, 5% das famílias italianas que fizeram um empréstimo não conseguem pagar as prestações e são insolventes; entre os desempregados chega-se aos 19%. E os especialistas, aterrorizados, preveem um crescimento da taxa de insolvência. Hoje, não é mais possível pensar nas lutas pelo salário como no passado, e este é outro desafio que se põe ao sindicato. Hoje luta pelo salário significa luta pela renda, pelos serviços, pela riqueza social. Aqui, a economia real e a economia financeira se entrelaçam e se confundem e a dialética não tem mais razão para existir. E aqui se encontra o terreno imediatamente generalizado do conflito e a necessidade da recomposição social. Não há mais espaço para as lutas de categoria: o corporativismo parte derrotado, a única possibilidade realista de vitória está na generalização.

Poderemos, pois, dizer que as lutas pelo salário explodem na fábrica e se recompõem no plano social. Este plano do conflito assume múltiplos níveis e declinações, também no plano jurídico. Enquanto o Estado salva os bancos e as empresas para permitir a reprodução de seu papel parasitário, manda à galera os insolventes. Assim, nos Estados Unidos começaram nos últimos anos a se afirmar e a vencer causas de trabalhadores individuais e precários que – insolventes nas prestações ou os cartões de crédito – reivindicam o próprio direito à bancarrota. No momento em que a vida é financiarizada, a afirmação do direito dos proletários a pegar o dinheiro e não refinanciar o débito é uma nova forma de luta pelo salário e pela renda.

IHU On-Line – O capitalismo do século XXI mostra mais e mais a centralidade do trabalho cognitivo/imaterial em sua produção. De que modo essa centralidade se emanifesta no processo produtivo?

Gigi Roggero – Para Marx, a classe operária não era uma figura sociológica, mas uma figura política. Era a figura política do trabalho produtivo. Não se é classe operária, mas se vem a ser classe operária. Não há classe operária sem luta operária. Agora que os limites entre trabalho produtivo e trabalho improdutivo se confundem, emerge uma nova urgência política. Individuar as novas hierarquias, a nova “iluminação geral”, mais precisamente, é útil para entender os pontos de possível ruptura do sistema. Não porque – atenção – haja especularidade e simetria entre hierarquia produtiva e hierarquia das lutas, isto seria tolo e vil determinismo.

O problema é sair de uma imagem puramente sociológica do trabalho para captar sua composição. E são principalmente as lutas que determinam a composição de classe, a qual é o entrelaçamento e a tensão entre posição dentro da hierarquia produtiva e processos de subjetivação e conflito. Por conseguinte, a centralidade das novas figuras do trabalho emergiu nas lutas dentro da crise. Cito uma anedota: no outono de 2008, em Bolonha, durante uma assembleia do movimento universitário que havia tomado o nome de “Onda anômala”, a um estudante de Turim foi solicitado que contasse sobre as panfletagens dos universitários diante dos portões de Mirafiori, quase como se estivesse assistindo a uma reproposição da aliança entre estudantes e operários no cálido outono de 1968-1969. A resposta desnorteou a todos: “Vede que o elemento extraordinário é exatamente o contrário: são os operários que vêm em frente aos portões da universidade para procurar organizar-se como a Onda”.

“São principalmente as lutas que

determinam a composição de classe,

a qual é o entrelaçamento e a

tensão entre posição dentro da hierarquia produtiva

e processos de subjetivação e conflito”

De resto, como já sublinhei abundantemente, não podemos pensar na nova composição de classe como aliança entre setores do trabalho: os “tradicionais” e os “novos”, os “materiais” e os “imateriais”, os “manuais” e os “intelectuais”. O trabalho em fábrica mudou completamente em relação à organização taylorista. E não mudou no assim dito “Ocidente”, mas em plano global. A ideia de um “pós-fordismo” no centro e de um “fordismo” periférico está calcado sobre uma imagem da divisão internacional do trabalho que entrou em crise faz tempo. Para dizê-lo de um só golpe: a Itália desmantela a universidade, a China e a Índia investem em formação e pesquisa. Há alguns anos, Christian Marazzi mostrou de modo convincente como a diminuição dos postos de trabalho no setor manufatureiro no “Ocidente” não era atribuível ao deslocamento de massa para países como a China: é, ao contrário, buscada num aumento da produtividade do trabalho industrial.

Na China a força-trabalho empregada na manufatura é umas seis vezes superior à americana, mas produz não mais da metade do valor em dólares dos bens industriais dos Estados Unidos. De outra parte, desde o início dos anos 1990, também na China, em Singapura, na Coreia do Sul ou em Taiwan, a ocupação no setor industrial estava diminuindo. Neste quadro, que é um quadro global, muda a relação entre capital fixo e capital variável, entre trabalho vivo e trabalho morto, ou então, entre saber vivo ou saber morto. O processo de cristalização ou objetivação do saber no sistema das máquinas se articula de modo novo e peculiar: o trabalho/saber morto necessita ser vivificado em tempos extremamente rápidos, dos quais escapa continuamente um excedente de saber vivo e social. Marchionne pensa, então, já que administra a propriedade do capital fixo para seu grupo, poder dispor livremente de uma força/trabalho sob desafio. Aquilo de que em sua louca presunção não se dá conta é que aquela força/trabalho não só é decisiva, como sempre foi, em fazer funcionar as máquinas, e sua importância até cresce em medida diretamente proporcional à diminuição de sua quota; mas, a força/trabalho tende também a incorporar a própria máquina, as funções típicas do capital fixo enquanto sedimentação de saberes.

A questão política é a assunção do plano transnacional da luta: se o capital é global e a força/trabalho é local, o desafio se reproduz. O plano da organização e das lutas deve, pois, ser imediatamente transnacional. No ano passado, voltando da Suíça, coube-me assistir a um retalho de conversação entre um trabalhador do conhecimento que retornava da Alemanha a Milão e um operário calabrês que voltava de Zurique. “Como é a cidade?”, perguntava o trabalhador do conhecimento, evidentemente imaginando os locais, os espaços urbanos e a vida social da capital suíça. “Pagam dia 27 de cada mês” foi a resposta que não admite réplicas. Esta anedota restitui com eficácia e melhor do que refinadas análises sociológicas as mudanças da produção da subjetividade dos trabalhadores. É possível refugiar-se na nostalgia romântica por aquilo que não mais existe, ou fugir para a idealização utopista do novo.

Em ambos os casos, no entanto, há um consignar-se à impotência política. A questão é que hoje não mais existe uma medida do valor e não mais existe sequer uma medida das lutas: Marchionne ganha mais de quatrocentas vezes o salário dos seus operários, sem contar as stock options e todo o resto. A perda dos pontos de referência pelos quais mensurar as relações de força (o dinheiro do envelope pago dia 27 do mês, precisamente) tem evidentemente um lado extremamente problemático e inquietante: os operários cognitivos tendem a não mais reconhecer no salário um terreno de conflito e de construção das relações de força, ou até mesmo extraviam completamente a identificação de uma contraparte, recusando a própria condição coletiva e de trabalhadores. Entre os pesquisadores da universidade, por exemplo, há com frequência uma implícita interiorização do desafio de Marchionne sem que isto seja publicamente formulado: não há necessidade de um referendum para aceitar a identificação entre trabalhadores e empresa, para aceitar tempos e condições de precariedade insuportáveis em troca de um status, o do “criativo”. E, no entanto, precisamente aquela explosão da forma/salário, o estar fora da medida das lutas promove a colocação em jogo. Hoje o plano do conflito se coloca num nível imediatamente constituinte: a reapropriação da riqueza social não pode ser pensada do lado de fora da produção e da organização da coletividade, de uma nova relação social fundada sobre a reinvenção da liberdade e da igualdade. E vice-versa.

Publicado em Conversações

Marcado com capitalismo cognitivo, Gigi Roggero, operaísmo

Deixe um comentário

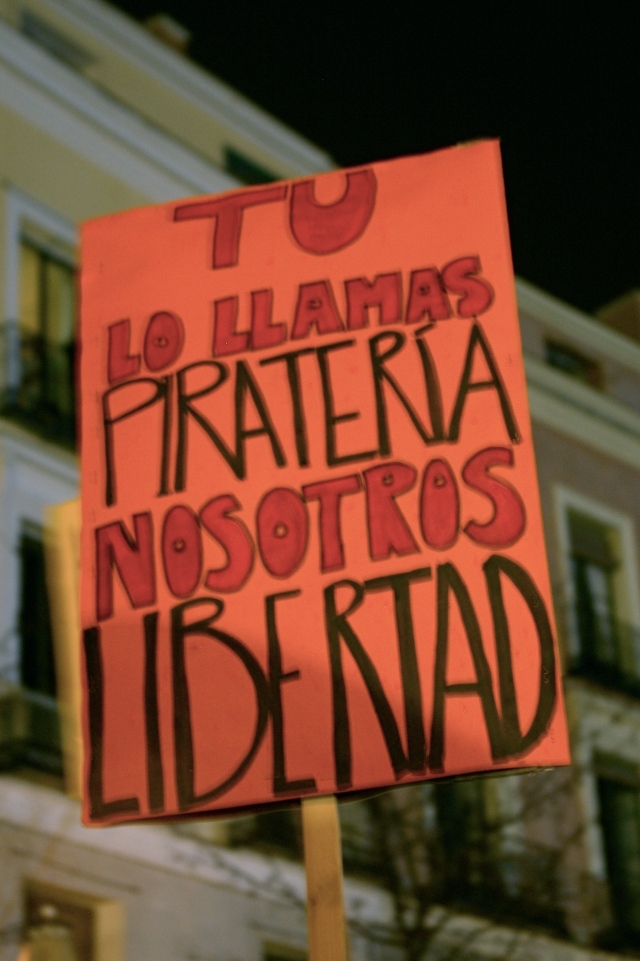

Mobilização de Anonymous (Espanha)

Estas são algumas imagens da mobilização do grupo Anonymous (Espanha) na Operação Goya, realizada este domingo, citada na entrevista de Leónidas Martín Saura, feita por Amador Fernández-Savater e publicada no periódico espanhol Público, em 12/02/2011. As imagens postadas são do Centro de Medios.

Publicado em Artigos

Marcado com anonimato, Anonymous, movimentos sociais, pós-política

Deixe um comentário

“Estamos cansados de olhar, hoje queremos viver a imagem”

Versão completa da entrevista com Leónidas Martín Saura, feita por Amador Fernández-Savater e publicada no periódico espanhol Público, em 12/02/2011. Tradução: blog Boca do Mangue.

Leónidas Martín Saura é artista e ativista. Dá aulas de audiovisuais, novas tecnologias e arte política na Universidade de Barcelona (UB). Os projetos nos quais está envolvido (Las Agencias, Yomango, etc) se destacam tanto nos circuitos artísticos internacionais quanto nas redes sociais ativistas. É membro co-fundador da associação cultural Enmedio, um espaço dedicado à investigação e experimentação entre a arte e a ação política. Na Rede é conhecido como “Leodecerca”.

Tem dito muitas vezes que a experiência de olhar uma paisagem mudou para sempre quando se pintou as primeiras paisagens sem a presença humana. Estaria se passando, hoje, o mesmo com nossa imagem do que é a rebelião, a revolta ou a revolução? Transforma-se depois de se ver filmes como Matrix, V de Vendetta ou Avatar?

─ Você diz que as imagens políticas se encontram num atoleiro, poderia explicar isso?

─ O atoleiro ao qual me refiro é o toma lá dá cá constante de apropriações e reapropriações entre o mercado e a criatividade social. O mercado lança uma imagem, as pessoas se reapropriam dela e lhe dão outro sentido; um movimento social produz um símbolo, o mercado o captura depois para vender um produto etc. Nenhuma imagem tem um significado absoluto e acabado em si mesmo, a construção de sentido é um jogo e uma luta infinita onde não há uma fronteira clara entre produtores e receptores.

─ Tudo o que antes vivíamos diretamente tem se transformado em espetáculo, diziam os situacionistas.

─ Desde a Internacional Situacionista até a Escola de Frankfurt, na história recente do pensamento crítico tem predominado a leitura mais pessimista do fenômeno. Desse ponto de vista, o capitalismo é como um vampiro que nos tem chupado todo o sangue e se apoderado de nossa vida inteira. Toda ação humana tem se convertido em produto e posta a circular na esteira do mercado. Isso nos tem reduzido a meros espectadores passivos com uma só possibilidade de ação: o consumo. Mas eu não compartilho dessa visão, demasiada derrotista e unilateral. Também as pessoas roubam e usam as imagens que o mercado roubou antes de outros.

─ Poderia nos dar exemplos concretos?

─ Um movimento recente na Espanha se chamava V de Vivienda em referência ao gibi e ao filme V de Vendetta, a rede internacional Anonymous usa a máscara popularizada pelo mesmo filme como símbolo, grupos palestinos empreendem ações de desobediência civil fundados em disfarces de Na’vi, os personagens de Avatar, alguns hackers defendem a liberdade na Rede se imaginando em Matrix etc. Se os realistas franceses do século XIX propunham”pintar o que se vê”, essas experiências, na fronteira entre a imagem e o ativismo, propõem “fazer o que se vê”. Estamos cansados de olhar, queremos viver a imagem.

─ Esse domingo Anonymous convoca protestos físicos e virtuais nos prêmios Goya.

─ O fenômeno Anonymous é fascinante. Quando Anonymous derrubou as webs do Ministério da Cultura e da SGAE, Matías Prats comentou: “até agora, algo assim havíamos visto apenas em filmes de ficção científica”. De alguma maneira tinha razão. Evidentemente que as quedas virtuais, ou seja, que um grupo de pessoas se organize para visitar um mesmo sítio web, ao mesmo tempo, com a intenção de provocar seu colapso, não é nada novo, isso vem sendo praticado quase desde as origens da Internet: todavia, que uma rede social sem nome e sem rosto, isto é, com um falso rosto, se aproprie do imaginário de um gibi e de um filme (V de Vendetta) e os obrigue a atuar sob seu mandato, isso nunca tinha sido visto. É quase como um exercício de posse: entrar em outro e operar sob sua aparência. Sob sua imagem, nesse caso. Como se isso não bastasse, o fenômeno está crescendo exponencialmente e cada vez aumenta mais os que estão participando em suas ações. Exemplo disso é o que você disse: a próxima convocação de Anonymous já não se limita à Rede, será realizada nesse domingo diante da festa dos Goya. Não é incrível? Corpos reais sem nome algum que, fantasiados de uma ficção, fazem um chamamento contra a festa dos que dizem ser os autores dessas mesmas ficções, as quais começam a se rebelar contra eles. Autores de ficções contra ficções sem nome.

─ Trata-se de um uso crítico do clichê?

─ Não, ao contrário. O que um estereótipo faz é nos apresentar as coisas como algo já visto e já vivido. Distancia-nos de tudo, impede-nos de conectar com o sentido autêntico das coisas. Um clichê evita que o mundo nos afete. Cancelam, portanto, a possibilidade de ação porque quando tudo se torna dejà vu resulta impossível identificar-nos com o que fazemos ou olhamos. Os estereótipos nos tornam cínicos: pessoas que já sabem de tudo, que já viram tudo e que não crêem em nada. Ao contrário, e contra todo prognóstico, esses movimentos realizam a operação inversa: abrem possibilidades de subversão se identificando completamente e sem distância crítica com algumas das imagens-clichês que nos oferecem o mercado.

─ Mas como é possível usar um clichê contra o poder dos clichês?

─ Quando falamos de viver a imagem, mais do que no artista ou no produtor de imagens, temos que nos fixar necessariamente no espectador. O espectador é alguém mais livre do que costumam pensar as correntes críticas. Uma imagem nunca pode representar tudo, é o espectador quem acrescenta ou complementa aquilo que “falta” na imagem. Projetamos sobre um filme ou uma imagem mais dados do que os que a própria imagem contém. Fazemos isso a partir de nossos saberes, de nossa experiência e das imagens prévias que temos na cabeça. Como explica Jacques Rancière, ver, olhar, é um ato de comparar: você compara o que vê com o que já viu e daí sai uma interpretação, sempre “desmedida” ou “abusiva”. E eu acrescento que nessas interpretações desmedidas, existe um potencial para a ação política.

─ Em que esse potencial contribui concretamente?

─ Por exemplo, o recurso a referências tão populares como Avatar ou V de Vendetta deixa os movimentos sociais muito mais abertos e inclusivos. Pelo menos de duas maneiras. Por um lado, essa identificação leve, cômica e desdramatizada com as imagens-clichês, consegue descarregar de seriedade a ação, incluindo assim os que apreciam a dimensão prazerosa de uma mobilização e fogem da política como sacrifício de uma vida inteira por uma causa. Por outro lado, a identificação coletiva com um ícone cultural abre espaços não codificados em termos ideológicos (esquerda e direita). Esse potencial cria, em definitivo, o que alguns vimos chamando movimentos “pós-políticos”, espaços de anonimato sem contornos identitários ou ideológicos claros, que cuidam muito de evitar as etiquetas midiáticas ou políticas que definem, dividem, estigmatizam ou criminalizam.

─ Estamos diante de uma nova estratégia comunicativa ou política?

─ Não penso assim. Ao contrário da arte política, esses movimentos usam o imaginário existente sem nenhuma premeditação. Fazem isso muito espontaneamente, sem consciência, tática ou direção. É como a velha anedota na qual vão dois amigos andando pela rua e lendo o letreiro de uma loja que diz: “Aços inoxidáveis”. Então se olham um ao outro e se dizem: “Vamos fazer?”. Pois algo assim acontece com essas experiências: uma interpretação descomedida origina uma identificação coletiva que abre um espaço possível para a ação política. Nesse sentido, não se trataria tanto de resolver aquilo que se perguntava Lênin: “que fazer?”, mas, ante um olhar compartilhado, de nos perguntar como na anedota: “Vamos fazer?”.

Publicado em Conversações

Marcado com Anonymous, arte política, movimentos sociais, olhar, pós-política, rebelião, revolta, revolução

1 Comentário

A Rua

(Reproduzimos aqui um pequeno fragmento do livro Escritos Políticos, de Maurice Blanchot, publicado pela Acuarela Libros, em 09/02/2011. Tradução: blog Boca do Mangue)

Enquanto empreendia a violenta liquidação do movimento de insurreição estudantil, o poder do general De Gaulle decidiu por na linha o povo inteiro. A dissolução (sem nenhum fundamento legal) dos movimentos de oposição não tem mais que a seguinte finalidade: permitir os registros sem controle, facilitar as detenções arbitrárias (mais de cem ordens de prisão), reativar os tribunais de exceção, aparato indispensável de todo terrorismo de Estado e, finalmente, impedir qualquer tipo de reunião. Dito de outro modo, e tal como declarou o presidente da República, com uma fórmula que todo mundo deve lembrar, pois mostra claramente o que é e o que quer: não deve acontecer nada em nenhuma parte, nem na rua nem nos edifícios públicos (universidades, Parlamento). Isso equivale a decretar a MORTE POLÍTICA.

Um sinal que não engana: a invasão da rua por policiais a paisano. Não estão aí somente para vigiar os opositores declarados. Estão por todos os lados, em qualquer lugar que os arraste a suspeita, próximo dos cinemas, nos cafés, inclusive nos museus, aproximando-se onde três ou quatro pessoas se juntam e conversam inocentemente: invisíveis, e, ao mesmo tempo, visíveis. Cada cidadão deve saber que a rua já não lhe pertence, que pertence exclusivamente ao poder, que quer impor o mutismo nela, produzir a asfixia.

Por que essa mobilização impulsionada pelo medo? Depois de maio, a rua despertou: a rua fala. Essa é uma das mudanças decisivas. Tem voltado à vida, potente, soberana: o lugar de toda liberdade possível. É precisamente contra essa palavra soberana da rua contra a qual, ameaçando todo mundo, se pôs em marcha o mais perigoso dispositivo de repressão dissimulada e de força brutal. Que cada um de nós compreenda, pois, o que está em jogo. Quando existem manifestações, essas manifestações não concernem somente aos poucos ou aos muitos que participam delas: as manifestações expressam o direito de todos a ser livres na rua, a ser livremente caminhantes e a poder atuar de forma que, na rua, aconteça algo. É o primeiro direito.

Poema de Érika Martinez

A CASA EM CIMA

(Poema de Érika Martinez. Tradução: blog Boca do Mangue)

Tantos séculos removendo essa terra

que tem pisado o gado

e alimentado o gado e os homens

que regaram essa terra

com o leito negro de seu sangue

─ o sangue muda de cor fora do corpo ─.

Tantos séculos alinhando tijolos,

aqui houve um estábulo

sobre o qual se construiu uma igreja

sobre o qual se construiu uma fábrica

sobre o qual se construiu um cemitério

sobre o qual se construiu um edifício

de proteção oficial.

Tantas mulheres lavando suas lajotas

parindo em suas lajotas,

escondendo a sujeira debaixo das lajotas

que pisaram seu filhos ébrios

e seus santos maridos

que trabalharam e fornicaram

pelo bem de um país no qual não creiam.

Tantos séculos para que eu,

membro de uma geração prescindível,

perca a fé na emancipação,

olhe o teto de meu dormitório

e se me venha a casa

em cima.

“Os Estados Unidos seguem sua cartilha habitual”

(entrevista publicada no jornal Pagina/12, Buenos Aires, Argentina, em 06/02/2011. A tradução é do blog Boca do Mangue)

Por Amy Goodman

Nas últimas semanas, os levantes populares no mundo árabe conseguiram a saída do ditador tunisiano Zine El Abidine Ben Alí, a iminente queda do regime de Hosni Mubarak, um novo governo na Jordânia e o compromisso do ditador iemenita de deixar o poder quando terminar seu mandato. O professor Noam Chomsky analisou o que significa isso para o futuro do Oriente Médio e da política exterior dos Estados Unidos para a região.

Qual é a sua análise sobre o que está acontecendo e como pode repercutir no Oriente Médio?

─ Em primeiro lugar, o que está se passando é espetacular. A coragem, a determinação e o compromisso dos manifestantes são dignos de destaque. E, aconteça o que acontecer, esses são momentos que não se esquece e que seguramente terão conseqüências a posteriori: constrangeram à polícia, tomaram a praça Tahrir e estão ficando ali apesar dos grupos mafiosos de Mubarak. O governo organizou esses bandos para expulsar os manifestantes ou para gerar uma situação na qual o exército possa dizer que teve que intervir para restaurar a ordem e depois, talvez, instalar algum governo militar. É muito difícil predizer o que vai acontecer.

Os Estados Unidos estão seguindo sua cartilha habitual. Tem acontecido muitas vezes quando um ditador “próximo” perdeu o controle ou esteve em perigo de fazê-lo. Há uma rotina padrão: seguir apoiando-o tanto tempo quanto se possa; quando se torna insustentável – especialmente, se o exército muda de lado – , dar um giro de 180 graus e dizer que sempre estiveram do lado das pessoas, apagar o passado e depois fazer todas as manobras necessárias para restaurar o velho sistema mas com um novo nome. Presumo que isso é o que está acontecendo agora. Estão vendo se Mubarak cai. Se não agüentar, colocarão em prática a cartilha.

─ Qual sua opinião sobre o apelo de Obama para que se inicie a transição no Egito?

─ Cuidadosamente, Obama não disse nada. Mubarak também estaria de acordo que se deve fazer uma transição ordenada. Um novo gabinete, alguns arranjos menores na ordem constitucional não é nada. Está fazendo o que os líderes norteamericanos geralmente fazem.

Os Estados Unidos têm um poder esmagador ali. O Egito é o segundo país que mais ajuda militar e econômica recebe de Washington. Israel está em primeiro lugar. O mesmo Obama se mostrou muito a favor de Mubarak. No famoso discurso no Cairo, o presidente americano disse: “Mubarak é um bom homem. Tem feito coisas boas. Manteve a estabilidade. Seguiremos lhe apoiando porque é um amigo”.

Mubarak é um dos ditadores mais brutais do mundo. Não sei como depois disso alguém possa ter levado a sério os comentários de Obama sobre os direitos humanos. Mas o apoio tem sido muito grande. Os aviões que estão sobrevoando a praça Tahrir são de americanos. Os Estados Unidos são o principal apoio do regime egípcio. Não é como na Tunísia, onde o principal apoio vinha da França. Os Estados Unidos são os principais culpados no Egito e também Israel, que junto com a Arábia Saudita foram quem deram apoio ao regime do Cairo. De fato, os israelenses estavam furiosos porque Obama não sustentou mais firmemente ao seu amigo Mubarak.

─ O que significam todas essas revoltas no mundo árabe?

─ Esse é o levante regional mais surpreendente que tenho lembrança. Por vezes, o comparam com a Europa do Leste, mas não é contrastável. Ninguém sabe a que levarão esses levantes. Os problemas pelos quais os manifestantes protestam são de longa data e não vão se resolver facilmente. Há uma pobreza tremenda, repressão, falta de democracia e também de desenvolvimento. O Egito e outros países da região recentemente passaram pelo período neoliberal, que trouxe crescimento nos papéis junto com as conseqüências habituais: uma alta concentração da riqueza e dos privilégios, um empobrecimento e uma paralisia da maioria da população. E isso não se muda facilmente.

─ Você crê que existe alguma relação direta entre esses levantes e as filtragens de Wikileaks?

─ Na realidade, a questão é que Wikileaks não nos diz nada de novo. Confirmou nossas razoáveis conjecturas.

─ O quê acontecerá com a Jordânia?

─ Na Jordânia, recentemente mudaram o primeiro ministro. Foi substituído por um ex-general que parece ser moderadamente popular, ou pelo menos não é tão odiado pela população. Porém, essencialmente, não mudou nada.

Publicado em Conversações

Marcado com Egito, Jordânia, Noam Chomsky, Oriente Médio, Tunísia

1 Comentário

A força anônima do repúdio

Prólogo a Escritos Políticos, de Maurice Blanchot

Marina Garcés

(texto disponível em PDF)

Bloqueio das contas governamentais internacionais (1999-2009), manifestações massivas contra a guerra (2004), bairros e carros em chamas, em Paris (2005) e na Grécia (2008-2010)… Nas sociedades ocidentais atuais existe pouca resistência, pouca capacidade de organização e de resposta, mas um grande repúdio mobiliza as pessoas de idades, raças e linguagens diferentes. Não os une o consenso nem um discurso comum. Seu motor é a raiva. Num mundo dominado pelos consultores e especialistas, vendedores de receitas e de soluções a curto prazo, a rejeição se vive como déficit: não temos respostas, não há política, não há futuro. Os mitos do esquerdismo ajudam, ainda mais, a tingir de desalento nosso repudio: o compromisso, a organização, as alternativas, a utopia etc, nos deslumbram desde um passado inalcançável, desde uma esperança mítica que só pode ser recebida sob o signo de nossa atual incapacidade. Nas ruas de Atenas em chamas, no inverno de 2008, alguém pintou com raiva: “Fuck May 68. Fight now”. Nas mobilizações, em Barcelona, contra a reforma universitária européia (Plano Bolonha), um professor disse em transmissão direta pela televisão, enquanto a policia se jogava brutalmente contra os manifestantes: “Somos uma minoria e não vamos mudar o mundo. O quê?”

Os textos políticos que Maurice Blanchot escreveu entre 1958 e 1968 são um antídoto contra esse assédio ideológico à força coletiva do repúdio. Entre o retorno de De Gaulle ao poder, após a crise da Argélia, e a revolta estudantil e operária de Maio, abre-se uma década que Blanchot descreve em diversos panfletos, artigos e documentos de trabalho como de “morte da política”. A morte da política se instala e paralisa nossas vidas quando o poder se transforma em potência de salvação. Então, novamente, voltou De Gaulle ao poder em 58. O espaço do antagonismo e do dissenso políticos foram anulados diante da iminência de uma ameaça que se convertia em permanente: a guerra. As guerras coloniais dos anos 50 disseminaram, hoje, numa multiplicidade de frentes: a ameaça terrorista, a ameaça ambiental, a crise econômica e, no mais íntimo, a ameaça do desequilíbrio psíquico individual. A política tem intensificado sua missão de salvação e penetra em todas as fissuras, inclusive as mais pessoais de nossa existência. Como descreveu Foucault, o poder moderno se desenvolve como um poder pastoral, dedicado à salvação individual de cada um dos membros de uma sociedade. Roberto Esposito amplia este traço da biopolítica foucaultiana com sua análise do paradigma imunitário da modernidade: “somente a modernidade faz da autoconservação individual o pressuposto de todas as demais categorias políticas” [1]. E, como temos analisado em Espai en Blanc [2], quando o poder é poder de imunização, toda a sociedade se converte numa sociedade terapêutica, [3] composta exclusivamente por vítimas e por cuidadores. Frente a este poder salvador cuidador que despolitiza todas as relações e se apresenta, portanto, como inquestionável, Blanchot invoca a força comum e anônima do repúdio, a força amistosa do Não. Não é a expressão de um juízo ou de uma proibição de distância, mas é a efetuação de uma ruptura. Romper é o movimento comum imprescindível para homens e mulheres que ainda não estão juntos, porém que já estão unidos pela “amizade desse Não certeiro, inquebrantável, rigoroso, que lhes mantém unidos e solidários”. [4] Quando Blanchot, professor de linguagem indireta e inacabável, escreve essas palavras cristalinas, está se referindo a um repúdio literal: o dos homens franceses que se declararam insubmissos diante do chamamento do exército da República para a guerra da Argélia. Como em tantas outras ocasiões (Semana Trágica em Barcelona, Revolução portuguesa dos cravos etc), a deserção do exército em guerra é o detonador de uma rejeição que alcança magnitudes maiores e que se converte no primeiro grito contra todo um sistema de dominação. Não é casual. Nesse momento privilegiado de repúdio, no qual os corpos se declaram em fuga da máquina de morte que os chama, se dá um descobrimento que não passa pelo combate entre ideologias, mas por opções vitais nas quais se joga tudo. Em Blanchot, esse descobrimento que se forja entre 1958 e 1968, tem duas características especiais: o do valor absoluto e sem medida do repúdio e o do caráter impessoal ou anônimo do comum.

São as duas características que articulam as propostas de revistas coletivas nas quais embarca nessa mesma década junto com escritores amigos como Dionys Mascolo, Robert Antelme e tantos outros. O 14 Juillet (1958-59), a Revue Internationale (1960) e a revista Comité (1968) são projetos abortados ou de vida breve nos quais se põe em primeiro plano, para Blanchot, a necessidade de “dizer o mundo” através de um “questionamento total” e de uma voz de escritura coletiva, fragmentária e anônima. O apoio à insubmissão de 1958 fez emergir um novo poder dos intelectuais ao qual Blanchot chama “a comunidade anônima dos homens”. É um poder que vai mais além do compromisso individual e voluntarista sartreano. É um poder que, graças a sua radicalidade crítica, põe em questão a individualidade mesma do escritor e de sua nominalidade. Seu nome, que não necessariamente é apagado nessas publicações, passa a ser um traço, junto a outros, da força impessoal que nasceu do repúdio. O repúdio, a afirmação da ruptura é, portanto, o descobrimento de que a força do comum é anônima e de que sua palavra é infinita. Essa palavra não pode possuir-se a si mesma. Está em ruína permanente. Contra toda tentação dogmática, diz Blanchot: “porém, mantendo o direito suplementar de denunciar nossa destruição, ainda que seja por meio de palavras já destruídas”. [5] Os projetos de revista reunidos nessas páginas são a tentativa de construir novos sentidos coletivos a partir dessas palavras já destruídas e de converter, assim, a negação do repúdio numa afirmação que não se acomoda, mas que “desordena”. [6]

Eu me rebelo, nós somos

Uns dois anos antes, em 1951, Albert Camus escreveu esse livro tão famoso e tão pouco lido atualmente: O homem rebelde. Nele nos convida a ir mais além do absurdo como paixão individual e a fazer da revolta coletiva um novo cogito. Parodiando Descartes, formula um princípio que deve nos permitir fazer tábua rasa, deixar para trás as opiniões herdadas que nos impedem de pensar para começar de novo. Esse cogito, seguindo a estrutura da tese cartesiana “penso, logo existo”, teria a seguinte formulação: “Eu me rebelo, portanto, nós existimos”. Escreve Camus que a revolta, como o “Não, certeiro” de Blanchot, é o princípio que arranca o homem de sua solidão. É o vínculo vivo entre o eu e o nós, um vínculo que não precisa passar pela mediação do contrato social nem pela fundação do Estado moderno. Pelo contrário: na revolta, o nós é experimentado como desejo de autonomia. De minha revolta pessoal, do repúdio absoluto que me empurra a dizer “não”, me situo no plano horizontal de um nós. Um homem que diz “não” é um homem que repudia, mas que não renuncia, escreve Camus nas primeiras linhas da introdução. E não renuncia porque descobre, com seu “não”, que não está só. O conteúdo desse “não”, mais além de todo juízo, é a emergência de um tudo ou nada que, mesmo que nasça do indivíduo, põe em questão a noção mesmo de indivíduo. Com a revolta, “o mal sofrido por um só homem se converte em peste coletiva”. [7] Essa peste tem um estranho nome: dignidade. Na revolta, algo levanta o indivíduo em defesa de uma dignidade comum a todos os homens. Essa é a força anônima do repúdio, da qual Blanchot faz experiência poucos anos depois: “o poder de repudiar não se realiza a partir de nós mesmos, nem só em nosso nome, mas a partir de um começo muito pobre que pertence, em primeiro lugar, àqueles que não podem falar”. [8]

A relação entre repúdio e revolta passa pela noção de limite. O repúdio é insurreição e revolta porque “toma partido por um limite no qual se estabelece a comunidade dos homens”. [9] Contra toda idéia de liberdade absoluta, contra o sartreanismo da ação pura, por um lado, e contra o liberalismo da liberdade individual consensuada, por outro, Camus aponta a luta pela dignidade comum, do homem e do mundo, como pensamento da medida. A medida, para Camus, nascida da revolta mesma, não é o resultado de nenhum cálculo. É a pura tensão que põe à vista os limites de uma vida humana digna. Contra o que nos dizem hoje as mensagens publicitárias, educativas, culturais etc, não existem medidas puramente individuais, não existem vidas feitas “sob medida”. A personalização atual de todas as dimensões da existência é precisamente a culminação da violência contemporânea, que fragmenta nossas experiências até anular nelas qualquer traço de uma dimensão comum.

Frente a isso, a medida é a tensão do arco tendido, da madeira que chia, da flecha a ponto de ser disparada. Com a revolta emerge esse limite não dito, esse limite imanente a cada situação, mais além do qual a vida não merece ser vivida. Esse limite da medida comum, anônima porque ninguém pode fazê-la unicamente sua. Nesse umbral aberto pela força de um “não” compartilhado, já não entram em consideração as circunstâncias de cada um. Desde um novo individualismo conquistado pelo cogito da revolta, cada um tem se convertido nesse arco tendido que suporta, lutando, uma dignidade que nunca será só sua, mas que depende de cada um de nós. Deleuze também fala da emergência pertubadora desse limite não dito e cotidianamente não experimentado quando escreve sobre a “visão do intolerável”, como acontecimento através do qual nasce em nós outra sensibilidade. Mas, em Deleuze, não fica claro o estatuto dessa irrupção, dessa suspensão da maneira cotidiana e normal de ver o mundo. Como se altera a visão? Como nasce, em nós, essa outra sensibilidade? Ao não aceitar o momento negativo da revolta, a visão do intolerável é, para Deleuze, algo que acontece e ao qual se pode responder ou não, estar ou não à sua altura… A revolta, todavia, é mais do que uma resposta, porque ela mesma impõe o limite. Como pensamento da medida comum rompe a alternativa entre o decisionismo e o pensamento do acontecimento. Na revolta, somos um sujeito coletivo que enfrenta o mundo, mas esse enfrentamento não se sustenta numa pura decisão da vontade, senão no descobrimento de um limite que ganha sentido, inclusive o sentido absoluto de um tudo ou nada porque é compartilhado. Por isso, a revolta não depende de “querer se rebelar”. Quantas vezes queremos nos rebelar e não podemos. Só conseguimos nos indignar. A revolta é um sentimento que, ao mesmo tempo, depende de nós e nos atravessa: é a força anônima do repúdio.

Sabemos que os arcos se rompem ou relaxam. Como se manter no limite? Como viver sem esgotar a tensão compartilhada na revolta? Como evitar que a dignidade comum se converta nesse esquecimento sobre o que construímos nossos pequenos projetos de felicidade individual? A revolta, quando perde sua dimensão comum, se converte em amargura, impotência, cinismo.

Esse perigo é o que também, em torno dos anos 50, na França, percebeu Merleau-Ponty. Toda sua filosofia é um discurso contra a violência liberal que nos impõe ser, apenas, indivíduos, “viver como se não estivéssemos no mundo”. [10] Toda sua filosofia, interrompida pela morte prematura, é uma grande aposta por reaprender a ver o mundo a partir da pergunta pelo nós. Trata-se de reaprender a ver o mundo, portanto, não como objeto, mas como dimensão comum. Como Camus, Merleau-Ponty desafia Descartes, pai do sujeito moderno, formulando também um novo cogito: “Eu sou o meu corpo”. Não há argumento, nesse caso, mas uma afirmação nua que, vinculando o eu à corporalidade, abre-o a sua impossível individualidade. Porque sou meu corpo, não posso ser só um indivíduo. Através do corpo, Merleau-Ponty está apontando o mesmo descobrimento que Camus e Blanchot fazem através da revolta e do repúdio: estou entrelaçado com o mundo e com os outros. O limite, portanto, não é esse lugar impossível que o liberalismo descreve como duas liberdades que se roçam. O limite não é um marco, é um laço. Não separa propriedades, mas entrelaça vidas inseparáveis. Pele contra pele, sem nos fundir estamos sempre ligados: por isso só podemos ser livres, juntos. Essa é nossa dignidade comum. Como Blanchot, Merleau-Ponty sabe que o nós que suporta essa dignidade só pode ser anônimo, já que excede o sentido atribuível a um sujeito, seja individual ou coletivo. Inclusive excede, para Merleau-Ponty, o âmbito do humano. Porque somos um corpo, nossos laços desenham um campo de relações que se estende à natureza, aos objetos, à história e aos outros.